Fuerzas combinadas, operaciones aeronavales, acciones anfibias. Un hecho de armas sobresaliente en un escenario de prolongados escarnios: el Protectorado y su pacificación.

Mario López Vittori

Desembarco de Alhucemas. José Moreno Carbonero

Pese a que no tendremos finalmente actos oficiales con motivo del Centenario de esta operación militar, en estas líneas se trata de reconocer el legado de este importante hecho en la Historia de España.

El 8 de septiembre de 1925, el desembarco de Alhucemas marcó un punto de inflexión en la Guerra del Rif (1921-1926), un conflicto que enfrentó a España, con apoyo francés, contra las tribus rifeñas lideradas por Abd el-Krim. Esta operación consolidó el control español sobre el norte de Marruecos, reflejando además las innovaciones militares, los resultados del imperialismo y la opinión pública de la época. Este relato explora el evento desde sus hechos, su contexto social y las percepciones de quienes lo vivieron.

Contexto: una España en crisis y un Rif en resistencia

A principios del siglo XX, España luchaba por mantener su protectorado en Marruecos, establecido en 1912 tras el Tratado de Algeciras y la Conferencia de París. La región del Rif, habitada por cabilas bereberes, resistía la ocupación española. En 1921, el desastre de Annual, donde miles de soldados españoles murieron, expuso las debilidades del ejército y desató una crisis política en la metrópoli. Abd el-Krim, un líder carismático, unificó a las tribus rifeñas en la República del Rif, un proyecto de proto-nación que desafiaba a España y Francia.

Abd el-Krim, nacido en 1882 en Ajdir, era un hombre de formación mixta: educado en escuelas coránicas y en instituciones españolas en Melilla, trabajó como juez y periodista antes de liderar la insurrección. Su visión combinaba el fervor religioso con ideas modernas de soberanía, inspiradas por movimientos anticoloniales. En el Rif, las mentalidades estaban marcadas por un fuerte sentido de comunidad, reforzado por la religión islámica y un incipiente nacionalismo rifeño, anticolonial y antijerifiano. Abd el-Krim canalizó estas emociones hacia una resistencia estructurada, creando un ejército cohesionado, disciplinado y una administración que desafiaba los estereotipos europeos sobre los africanos y los musulmanes.

El Desembarco en la Playa del Morro Nuevo

Las élites españolas veían el protectorado como una oportunidad para recuperar el prestigio perdido tras la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898, además de algunos beneficios económicos, como explotaciones mineras, pero las clases populares lo consideraban, en buena medida, una guerra inútil que agotaba vidas y recursos. La propaganda oficial fomentaba una guerra patriótica, evocando la lucha histórica contra el “moro” y de forma indirecta, la idea de reconquista y civilización.

Antecedentes

Tras la derrota de Annual, el Ejército español carecía de los medios necesarios para reconquistar el terreno perdido. Por esta razón, se adoptó una estrategia de contención destinada a frenar el avance de los rebeldes, implementada a través de operaciones militares puntuales y de alcance restringido. Al mismo tiempo, se puso en marcha una investigación para esclarecer responsabilidades (Expediente Picasso), mientras que las fuerzas políticas, la opinión pública y el propio Ejército se polarizaban entre quienes defendían abandonar el Protectorado y aquellos que instaban a reanudar las operaciones militares lo antes posible. En septiembre de 1923, el general Primo de Rivera lideró un golpe de Estado. Aunque inicialmente favorable a la retirada del Protectorado, en 1924, tras nuevos ataques de Abd el-Krim que forzaron un repliegue español hacia Tetuán, Ceuta y Melilla, cambió de postura y se convirtió en un firme defensor de lanzar una ofensiva para derrotar al líder rifeño y restablecer el control español en el Protectorado.

En abril de 1925, un acontecimiento decisivo marcó un giro en el conflicto: Abd el-Krim, confiado por sus victorias contra los españoles, atacó el sector francés del Protectorado. Esto propició una sólida alianza franco-española para enfrentar conjuntamente a los rifeños. Con este objetivo, en junio de 1925 se celebró la Conferencia de Madrid, donde se definieron las acciones a seguir. Entre los acuerdos alcanzados destacó la decisión de realizar un desembarco español en la bahía de Alhucemas, apoyado por una fuerza combinada naval y aérea de ambos países. La bahía de Alhucemas, situada en el territorio de la cabila de Bocoya —rival de la tribu de Beni Urriaguel, a la que pertenecía Abd el-Krim y más dispuesta a colaborar con los españoles—, era un enclave estratégico para controlar Ajdir, capital de la tribu de Abd el-Krim y epicentro constante de la rebelión rifeña. Históricamente, todas las operaciones terrestres españolas, incluida la de 1921 que terminó en el Desastre de Annual, buscaron ocupar Alhucemas, pero fracasaron repetidamente, principalmente por la excesiva extensión de las líneas de suministro.

El plan inicial preveía desembarcar 18.000 hombres, aunque finalmente se desembarcaron 13.000, con el objetivo de establecer una base de operaciones en Alhucemas para enfrentar a unos 11.000 rifeños que se estimaba podía reunir el enemigo. Esta operación marcaba la primera acción anfibia moderna de España, lo que generaba inquietud, especialmente tras el fracaso de la operación anglo-francesa en Gallípoli en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. Además, el terreno presentaba serias dificultades para el desembarco y era bien conocido por los rifeños, lo que llevó a Primo de Rivera a ordenar el estudio las causas del desastre de Gallípoli y a planificar minuciosamente la operación. La probable filtración del plan motivó a Abd el-Krim a fortificar, artillar y minar la zona. Esto obligó al mando español a modificar el lugar del desembarco, optando por la Playa de la Cebadilla y Cala del Quemado, al oeste de la bahía de Alhucemas. El esfuerzo principal se centró en asegurar una cabeza de playa en estas ubicaciones; una vez consolidada con éxito, el siguiente paso sería avanzar hacia calas cercanas o ampliar la cabeza de playa, según lo dictaran las circunstancias.

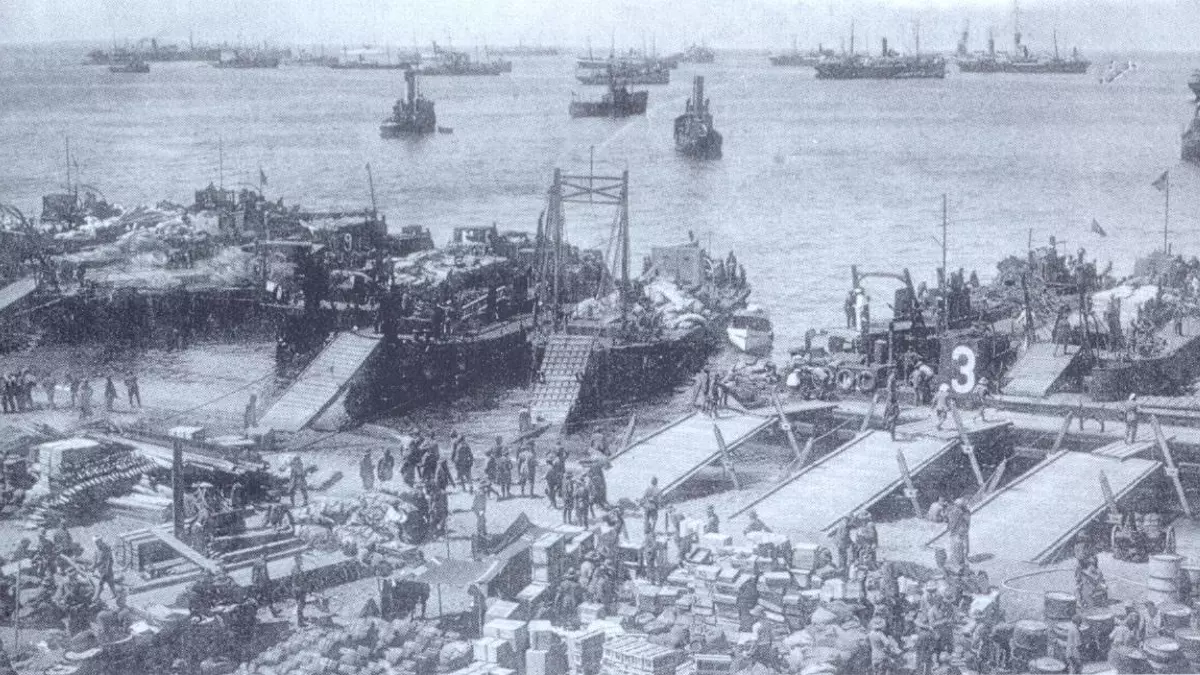

Foto aérea del desembarco desde las barcazas «K»

El desembarco de Alhucemas: estrategia, innovación, sacrificio

Al mando de la operación estaba el propio Miguel Primo de Rivera. El mando terrestre estaba a cargo del general José Sanjurjo; el naval, del almirante Eduardo Guerra Goyena y el aéreo al mando del general Soriano.

El desembarco, previsto para el 7 de setiembre, se retrasó al día siguiente debido al mal tiempo. España movilizó unos 13,000 soldados, con tanques y artillería, apoyados por una flota compuesta de 2 acorazados, los Jaime I y Alfonso XIII, 4 cruceros, Extremadura, Víctoria, Eugenia, Blas de Lezo y Méndez Núñez, 1 portahidroaviones, el “Dédalo”, 7 cañoneros: Cánovas del Castillo, Canalejas y Dato, y los Recalde, Bonifaz, Laya y Lauria; 6 torpederos T-1, T-11, T-16, T-18 y T-22; 11 guardacostas, 7 guardapescas, 4 remolcadores, 2 aljibes, 27 transportes y 26 barcazas de desembarco tipo K de 300 toneladas.

Las escuadrillas aéreas al mando del general Soriano sumaban medio centenar de aparatos, en tres escuadrillas, con un grupo de reconocimiento y otro de bombardeo cada una.

Francia aportó la escuadra del almirante Hallier: 1 acorazado (París), 2 cruceros (Metz y Strasbourg), 2 torpederos y 2 monitores avisos y un remolcador con globo cautivo, que bombardeó posiciones rifeñas desde el sur, una escuadrilla de 6 Farman F.60 Goliath y, de forma indirecta, una división terrestre de unos 10.000 soldados presionó a Abd el-Krim desde el protectorado francés, forzándolo a dividir sus fuerzas.

En conjunto, una operación combinada de fuerzas terrestres, aéreas y navales que resultó decisiva.

Un elemento importante en la operación fue el portahidroaviones Dédalo, el primer buque de este tipo en la Armada española, que jugó un papel innovador en la aeronáutica naval. El Dédalo, reconvertido de un mercante, transportó y operó hidroaviones que realizaron misiones de reconocimiento, bombardeo y apoyo táctico. Estos hidroaviones, eran 6 hidroaviones de caza y reconocimiento Savoia S-16 y 6 Macchi M.18, descargados desde la cubierta del buque y luego despegando para identificar posiciones rifeñas en los acantilados y dirigir el fuego artillero. Además, lanzaron bombas, incluida iperita (conocido como gas mostaza), contra fortificaciones y aldeas, una táctica devastadora y terrible, que fue prohibida por el Protocolo de Ginebra ese mismo año (aunque no entraría en vigor la prohibición hasta 1928). La aeronáutica naval, aún en sus inicios, apoyó así a los bombardeos de los aviones terrestres y la artillería naval.

Las tropas continúan llegando a la playa. Foto: el Faro de Ceuta

La operación comenzó, pues, con un intenso bombardeo naval y aéreo, para debilitar las defensas rifeñas atrincheradas en acantilados. Las tropas, entre las que estaba el Primer Tercio de la Legión al mando del teniente coronel Francisco Franco, Tabores de Regulares, otras fuerzas del Protectorado y 1 batallón de Infantería de Marina, desembarcaron en las playas de Ixdain y Cebadilla, usando lanchas de desembarco diseñadas para ello, una novedad táctica, a las once y media de la mañana. La Legión estableció la cabeza de playa. Los hidroaviones del Dédalo y los aviones terrestres realizaron vuelos de reconocimiento y bombardeos selectivos.

En la costa, los rifeños disponían de catorce piezas de campaña de 70 y 75 mm, capturadas a los españoles y quizá operadas por instructores mercenarios extranjeros, fueron objetivo prioritario de los ataques aéreos. También contaban con ametralladoras. La playa de la Cebadilla había sido minada con medio centenar de minas enterradas en la arena, que hubo que detonar antes del grueso del desembarco: nueve mil hombres, procediéndose por la tarde al desembarco del resto y del material, como los tanques: 11 Renault FT-17 y 6 Schneider, si bien su impacto fue limitado, causaron gran impresión psicológica en ambos bandos, aunque el efecto fue muy diferente en cada uno. Los rifeños trataron de atacar las posiciones españolas, sobre todo los “Juramentados”, pero fueron rechazados.

El 23 de septiembre se ordenó proseguir el avance, logrando ocupar el 26 las alturas que dominan la bahía de Alhucemas con fuerte apoyo artillero de las piezas desembarcadas de 105 y 75mm. El 30, tras un nuevo período de mal tiempo que dificultó el desembarco de suministros logísticos y el apoyo aéreo, comenzó la etapa final de la incursión terrestre para afianzar la base de operaciones, concluida el 13 de octubre.

Abd el-Krim, con unos 10,000 hombres, empleó tácticas de guerrilla, aprovechando el terreno montañoso, pero la superioridad numérica y tecnológica española prevaleció. Las tropas españolas capturaron Axdir, la capital de Abd el-Krim, debilitando su resistencia. Las banderas del Primer Tercio, compuestas por voluntarios extranjeros y nacionales de origen variopinto, a veces marginal, y conocidas por su disciplina y agresividad inculcadas por el comandante en jefe de la Legión, Millán Astray, de nuevo fueron decisivas en el avance hacia Axdir. Su “ethos” de sacrificio, endurecimiento y camaradería se vio alimentado por el éxito, reforzando la identidad futura del cuerpo.

El desembarco de Alhucemas marcó el punto de inflexión en la Guerra del Rif y el inicio del fin de la influencia política de Abd el-Krim. La decisión de Primo de Rivera de suspender las operaciones ofensivas hasta la primavera siguiente generó críticas entre algunos historiadores militares, pero su intención era obligar al líder rifeño, debilitado, a negociar con España y Francia desde una posición de desventaja, en lugar de arriesgar más pérdidas y bajas. Las fuerzas españolas sufrieron un total de 24 oficiales, 132 soldados europeos y 205 soldados indígenas muertos, y resultaron heridos en combate 109 oficiales, 786 soldados europeos y 1080 soldados indígenas. Axdir, hasta entonces capital de la República del Rif, fue completamente saqueada por los Regulares, soldados de la Legión y tropas indígenas el 2 de octubre.

Desde Alhucemas, en la primavera de 1926, se llevaron a cabo las operaciones que culminaron en la derrota de Abd el-Krim y la completa ocupación y pacificación del sector español del Protectorado.

Breguet XIV durante las acciones de Alhucemas. Dibujo atribuido a José Gabriel Cabrera Peña

Legado

El desembarco de Alhucemas (1925) marcó un hito en la historia militar y colonial española, consolidando el protectorado español en el Rif y su estabilidad hasta la independencia de Marruecos, en 1956. Operacionalmente, fue una victoria brillante, destacando por su innovadora logística: la coordinación interaliada, el uso de tanques —aunque poco eficaz—, la aeronáutica naval y la primera operación anfibia moderna de España, que sorprendió a nivel internacional. Sin embargo, el empleo de gas mostaza, fabricado en La Marañosa con asistencia alemana y lanzado desde aviones, incluidos los hidroaviones de la Armada, contra posiciones y aldeas rifeñas, dejó un legado ético controvertido. Sus efectos devastadores —quemaduras, ceguera y muertes lentas entre civiles— perduran en la memoria oral del Rif, aunque en España, salvo por testimonios de memorias como los pilotos Ignacio Hidalgo de Cisneros y Pedro Tonda Bueno, sigue siendo poco conocido.

La victoria restauró temporalmente el prestigio de Primo de Rivera y marcó el declive de la República del Rif. Abd el-Krim, acorralado por la presión hispano-francesa, se rindió en 1926 a Francia y fue exiliado a Reunión, donde vivió hasta 1963. Ignorado por el nuevo reino de Marruecos, su resistencia inspiró movimientos anticoloniales en el mundo árabe, desde Argelia hasta Egipto. Sin embargo, fue su ataque al protectorado francés quien provocó su caída. La colaboración franco-española, efectiva pero marcada por rivalidades anteriores, fue debida al temor francés de que la rebelión se extendiera a su territorio. Sin su colaboración, es probable que España hubiese renunciado al Rif.

En España, la operación, aunque costosa, fue celebrada por la prensa controlada por la dictadura como una redención tras el desastre de Annual (1921). No obstante, generó protestas entre las clases trabajadoras, especialmente en Cataluña y Andalucía, contra el reclutamiento forzoso, y críticas de intelectuales como Miguel de Unamuno, que la veían como una aventura imperialista.

Alhucemas trasciende su dimensión militar. La historiografía tradicional exalta la coordinación de fuerzas terrestres, aéreas y navales, así como la alianza hispano-francesa; la nueva historia militar subraya los costos logísticos, sociales y éticos; y las memorias dan voz al sufrimiento de soldados españoles y la resistencia rifeña. Aunque no influyó directamente en operaciones como el Desembarco de Normandía, demostró la capacidad española para ejecutar operaciones anfibias de gran escala. Desde el realismo político, aseguró la estabilidad del protectorado hasta la independencia de Marruecos en 1956. Hoy, Alhucemas es un recordatorio de cómo las guerras coloniales moldearon identidades, memorias y dilemas éticos, resonando más allá de los campos de batalla.

Mario López Vittori.

defensayseguridad.es

Un comentario

Los pescantes y la jarcia de los medios de desembarco recuerdan a los «corvus» de las galeras romanas.

Muy buen artículo.