La capacidad expedicionaria de la Armada Española: Un recorrido histórico con lecciones actuales.

Mario López Vittori

La capacidad expedicionaria se refiere a la habilidad de una fuerza militar para desplegarse rápidamente y operar de manera efectiva en cualquier lugar del mundo, lejos de sus bases principales, con el fin de cumplir misiones. Esta capacidad implica una combinación de movilidad, logística, preparación, sostenibilidad y flexibilidad operativa, permitiendo responder a crisis, conflictos o necesidades humanitarias en entornos diversos y a menudo remotos.

La Armada Española ha sido, a lo largo de los siglos, un pilar fundamental de la proyección de poder de España, reflejando tanto los momentos de grandeza como los de declive de su imperio. La capacidad expedicionaria, entendida como la habilidad para desplegar fuerzas navales y terrestres a grandes distancias, sostener operaciones anfibias y proteger rutas marítimas, ha estado íntimamente ligada a la política exterior y a la construcción naval. Desde los viajes de descubrimiento hasta las misiones modernas en el marco de la OTAN, este artículo explora los momentos clave en los que la Armada Española demostró su capacidad expedicionaria, su importancia geoestratégica y cómo determinó su auge y decadencia.

El nacimiento de una potencia naval global

La creación de astilleros en Sevilla, Bilbao y Barcelona, junto con innovaciones en la navegación, como la adopción de la carabela, permitió a España liderar la era de los descubrimientos. La expedición de Cristóbal Colón en 1492 abrió América al mundo, demostrando la capacidad técnica para cruzar el Atlántico. Posteriormente, la circunnavegación de Juan Sebastián Elcano (1519-1522) consolidó la supremacía española, en competición con la portuguesa. La construcción de naos y galeones permitió la conquista y colonización de vastos territorios en América, desde México (1519-1521, Cortés) hasta Perú (1532-1535, Pizarro), transportando decenas de miles de colonos a través del océano.

La Flota de Indias, establecida en el siglo XVI, fue un logro logístico sin precedentes. Con convoyes anuales de galeones protegidos por buques armados, España mantuvo un sistema de transporte transatlántico que llevó tropas, colonos y recursos entre Europa y América. Esta flota, construida con una inversión masiva en astilleros como los de Sevilla y La Habana, aseguró el control de las rutas comerciales y el flujo de metales preciosos. La importancia geoestratégica era máxima: España dominaba un imperio transcontinental, controlando el Atlántico, el Caribe y partes del Pacífico.

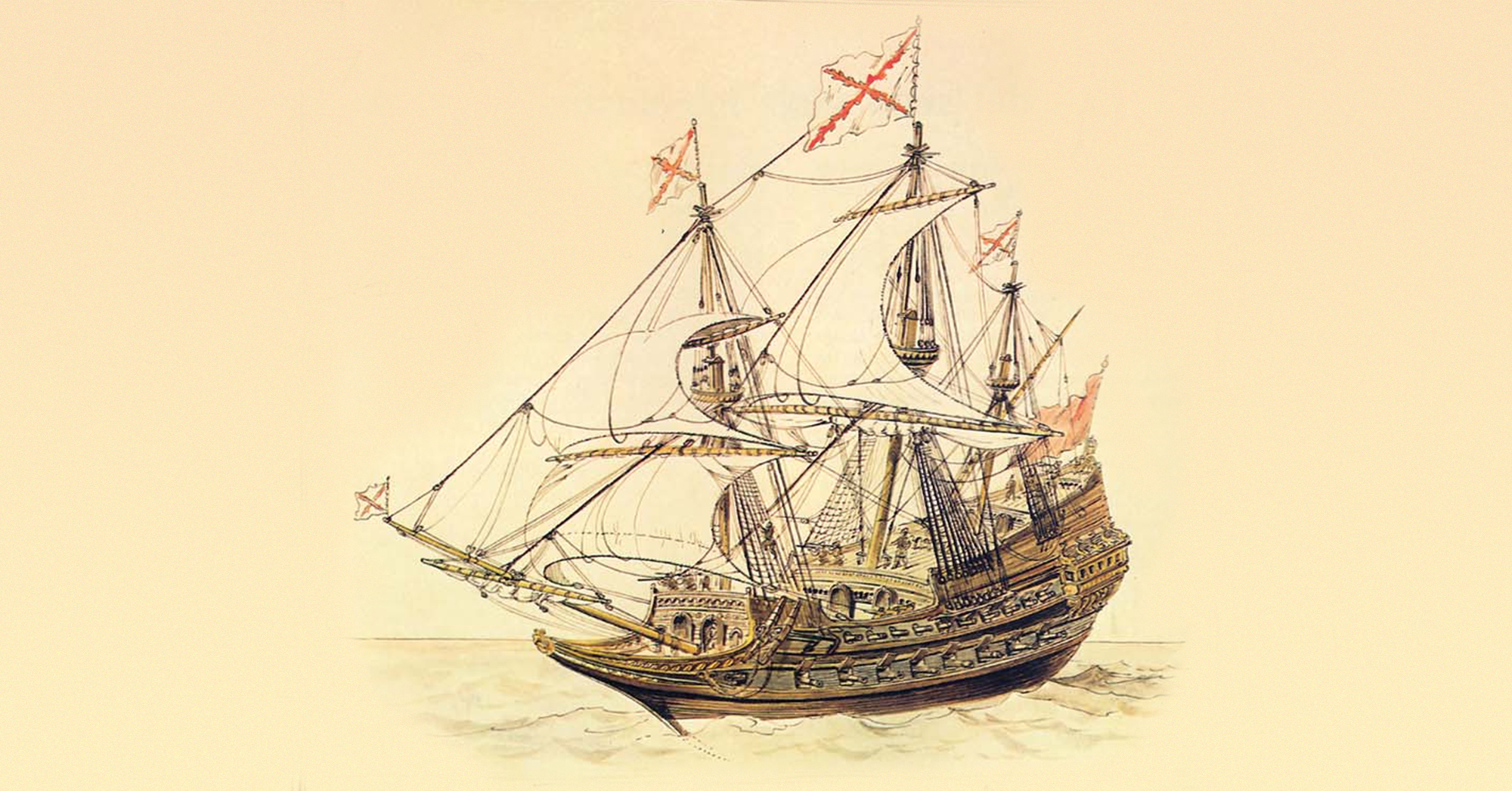

Galeón español del siglo XVI. Un navío que estaba llamado a destacar el poder de la Corona en los mares

Operaciones anfibias como el socorro de Malta (1565) destacaron la capacidad expedicionaria. Bajo el liderazgo de García de Toledo y Álvaro de Bazán, la Armada movilizó 40 galeras y transportó 10,000 hombres, que desembarcaron en la isla para romper el asedio otomano, superando temporales y reticencias aliadas. Esta operación aseguró Malta, un punto clave del Mediterráneo, reforzando la hegemonía española frente al Imperio Otomano, apuntalada por la archiconocida batalla de Lepanto.

La expedición a las Azores (1583), con 96 buques y 15,372 hombres al mando de Álvaro de Bazán, consolidó el control de las islas, vitales para las rutas atlánticas tras la incorporación de Portugal al imperio.

La conocida como Armada Invencible (1588), aunque fracasada, mostró una capacidad logística impresionante: 137 barcos y 30,000 hombres organizados para invadir Inglaterra.

Los desembarcos en Cornualles (1595, 2,000 hombres) y Kinsale, en Irlanda (1601, 4,000 hombres), confirmaron que la Armada podía proyectar fuerzas en territorio hostil, apoyando rebeliones contra Inglaterra. La importancia geoestratégica de estas operaciones radicaba en la defensa del imperio y la contención de rivales como Inglaterra, sostenida por una flota construida con un esfuerzo económico colosal.

Siglo XVII: Declive gradual ante la presión económica

A pesar de su grandeza inicial, el siglo XVII marcó el comienzo del declive de la capacidad expedicionaria, afectado por los gastos bélicos continuos y la falta de inversión sostenida en construcción naval. La Flota de Indias continuó operando, pero los ataques de corsarios ingleses y holandeses evidenciaron la necesidad de nuevas construcciones. La expedición a Salvador de Bahía (1625), con 52 barcos y 12,000 hombres bajo Fadrique de Toledo, recuperó esta plaza clave del Brasil holandés, mostrando que la Armada aún podía proyectar poder transatlántico. Sin embargo, la batalla de las Dunas (1639), donde los holandeses destruyeron la escuadra española de Antonio de Oquendo, fue un golpe devastador. La falta de fondos para reemplazar los navíos perdidos limitó las operaciones posteriores.

En el siglo XVII, la Armada desempeñó un papel aún más crucial en el traslado de tropas entre los territorios en conflicto

En la década de 1640, la Armada mantuvo una capacidad expedicionaria reducida, centrada en convoyes para transportar tropas a Flandes e Italia, y de apoyo durante la rebelión de Cataluña, pero las grandes expediciones se volvieron raras. La crisis económica y la Guerra de los Treinta Años drenaron los recursos, y los astilleros, como los de Cádiz, sufrieron un abandono cada vez mayor. Parte de los pertrechos, como los palos, eran traídos principalmente del Báltico, lo que aumentaba los problemas de abastecimiento ante las cada vez más competitivas armadas inglesa, holandesa y francesa.

La Guerra de Mesina (1675) evidenció esta decadencia: la Armada dependió de la flota holandesa de Michiel de Ruyter para enfrentarse a los franceses en Sicilia, incapaz de sostener operaciones autónomas. La incapacidad para renovar la flota redujo la influencia española en Europa, dejando a España rezagada frente a Holanda e Inglaterra, aunque no pudieron interrumpir el tráfico mercante con las Indias, pese al serio revés de la batalla de Rande (1702).

Siglo XVIII: Resurgimiento borbónico

El siglo XVIII trajo una revitalización de la Armada bajo los Borbones, impulsada por una inversión importante en la construcción naval. José Patiño, ministro de Marina, reorganizó los astilleros en Ferrol, Cartagena y La Habana, aumentando la flota a 60 buques de considerable porte para 1740. Esta modernización permitió operaciones expedicionarias ambiciosas. Las expediciones a Sicilia, Nápoles y Cerdeña (1717-1720), en el reinado de Felipe V e impulsadas por la política exterior de Alberoni, movilizaron 30,000 hombres, capturando o negociando la entrega de dichos territorios y consolidando la influencia española en Italia. La expedición a Orán (1732), con 27,000 hombres bajo el Conde de Montemar, recuperó esta plaza norteafricana, crucial para combatir la piratería berberisca. Durante la Guerra de Sucesión Austríaca (1740-1748), la Armada transportó tropas a Nápoles y Parma, asegurando los reinos borbónicos en Italia.

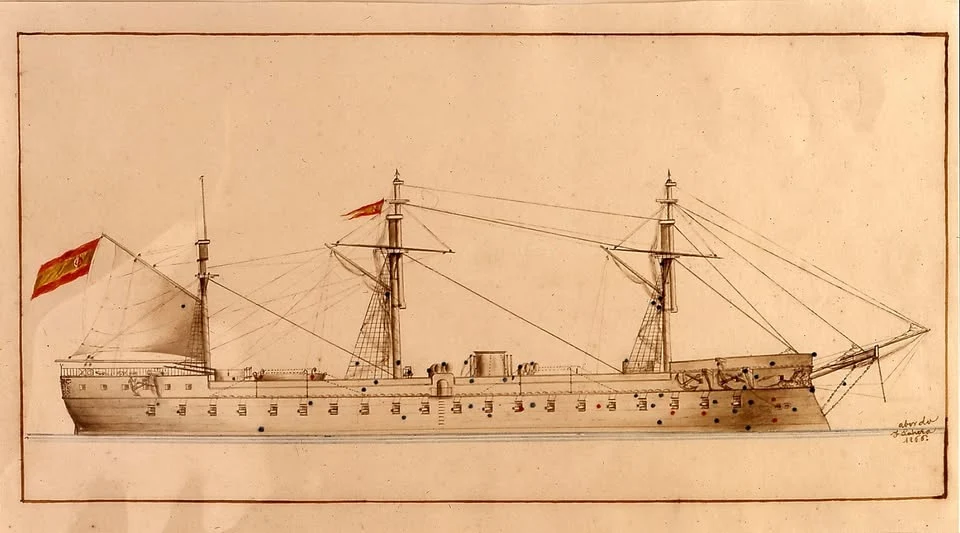

El XVIII trajo el resurgir de las escuadras de la mano de la reordenación económica y fiscal del Reino

La expedición a Argel (1775), aunque fallida, movilizó 20,000 hombres y 74 barcos, demostrando capacidad logística. En la Guerra de Independencia de EE.UU., la Armada apoyó la reconquista de Florida (1781), con Bernardo de Gálvez liderando desembarcos anfibios, y la reconquista de Menorca (1782), con 49 barcos y 14,000 hombres. La importancia geoestratégica era alta: estas operaciones reforzaron el control español en el Caribe, el Mediterráneo y América, apoyadas por una flota modernizada que competía con las potencias europeas. La colaboración con Francia fue evidente y necesaria, si bien las motivaciones dinásticas de dicha alianza no son de aplicación actual, pero sí la colaboración necesaria entre aliados.

Finales del siglo XVIII y principios del XIX: Trafalgar y la guerra de Independencia.

La capacidad expedicionaria se mantuvo hasta finales del siglo XVIII. En Toulon (1793), la Armada transportó 7,000 soldados españoles junto a aliados británicos y otros, para defender la plaza realista, mostrando capacidad para operar en el Mediterráneo. Sin embargo, la batalla de Trafalgar (1805), donde se perdieron 14 de 33 navíos, marcó el colapso de la flota. La falta de inversión en nuevos buques tras la derrota dejó a la Armada incapaz de sostener grandes operaciones. Se enviaron refuerzos limitados a América (2,000 hombres a Nueva España en 1806), pero dependían de convoyes vulnerables. Durante la Guerra de Independencia, la Armada fue pudriéndose en sus puertos, sin posibilidad no sólo de renovación, sino del mantenimiento más elemental. La expedición de Morillo a Venezuela (1815, 10,000 hombres) fue un esfuerzo aislado, insuficiente frente a los movimientos independentistas. El nefasto “caso de los barcos rusos” consagró dicha decadencia, y la pérdida de las colonias redujo a España a una potencia secundaria, incapaz de proyectar poder.

La Armada española de Isabel II

Bajo el reinado de Isabel II (1833-1868), la Armada experimentó una recuperación considerable gracias a la ingente labor de Mariano Roca de Togores, inversiones en construcción naval, como la creación de la Escuela Naval (1845) y la incorporación de fragatas de vapor. La expedición a Cochinchina (1858-1862) desplegó 1,500 hombres y 13 barcos junto a Francia, mostrando capacidad para operar en Asia. La guerra de África (1859-1860) mostró un músculo expedicionario que la propaganda no tardó en exagerar. Otras expediciones de prestigio consagraron dicha capacidad: anexión de Santo Domingo (1861), expedición a México (1862), con 6,000 hombres en Veracruz, reflejaron una capacidad anfibia limitada pero operativa.

La Guerra del Pacífico (1865-1866) envió una escuadra de 6 fragatas a Chile y Perú, capturando brevemente las islas Chincha y bombardeando Valparaíso y Callao. Se mostró la capacidad de mantener operaciones sobre largo tiempo, pese a que este caso no se pretendía una operación anfibia ni control de territorio. Durante la Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878), la Armada transportó 20,000 soldados a Cuba, solo entre 1868-1870, manteniendo el control colonial. Estas operaciones intentaban preservar el prestigio de la nación y en buena parte de dichas expediciones, el trasfondo era mantener Cuba, y desde luego proyectar influencia. Las buenas relaciones con el gobierno británico victoriano, con la Francia de Napoleón III e incluso con algunas administraciones estadounidenses, como bajo la presidencia de Abraham Lincoln, necesitada de apoyo durante la Guerra de Secesión, dieron una breve sensación de esplendor, pero la crisis económica de 1866 dio al traste con ese esfuerzo, que no tuvo continuidad.

Fragata Numancia, con los impactos encajados durante el Combate del Callao

Durante el **Sexenio Democrático (1868-1874)** y las guerras coloniales, la capacidad expedicionaria decayó. Las operaciones en Cuba y Filipinas (1870s-1898) dependieron de transportes civiles para enviar tropas. La Ley de Escuadra de 1887 de Beránger (reformulada por Rodríguez Arias, e incluso el Proyecto de Fuerzas Navales anterior (1884) de Antequera, pese a las diferencias entre tipos de buques, que generaron un agrio debate (cruceros y torpederos frente a acorazados y guardacostas), eran en ambos casos flotas defensivas, que olvidaban la capacidad expedicionaria y, al considerarla de forma defensiva, renunciaban a cualquier influencia en la política internacional.

Desde la geoestrategia, que un país renuncie a desplegar fuerza expedicionaria y centrarse en una estrategia defensiva, provoca una caída en el prestigio internacional, además de que apenas proporciona una disuasión limitada.

Las guerras revolucionarias de Cuba y Filipinas en 1895-1898, pese al esfuerzo de envío de tropas (más de 300.000 soldados transportados a Ultramar en buques civiles, como la Compañía Trasatlántica), pero la falta de una flota militar robusta dejó a España vulnerable. La derrota de 1898 ante EE.UU., con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, confirmó la incapacidad expedicionaria frente a una potencia naval opositora. La flota española se redujo a dos unidades importantes, el Pelayo y el Carlos V, algunos guardacostas y cruceros menores, amén de un puñado de destructores y torpederos, que sólo permitían cierta defensa de la costa peninsular y de los enclaves africanos.

Siglo XX: Reconstrucción, pérdida y modernización

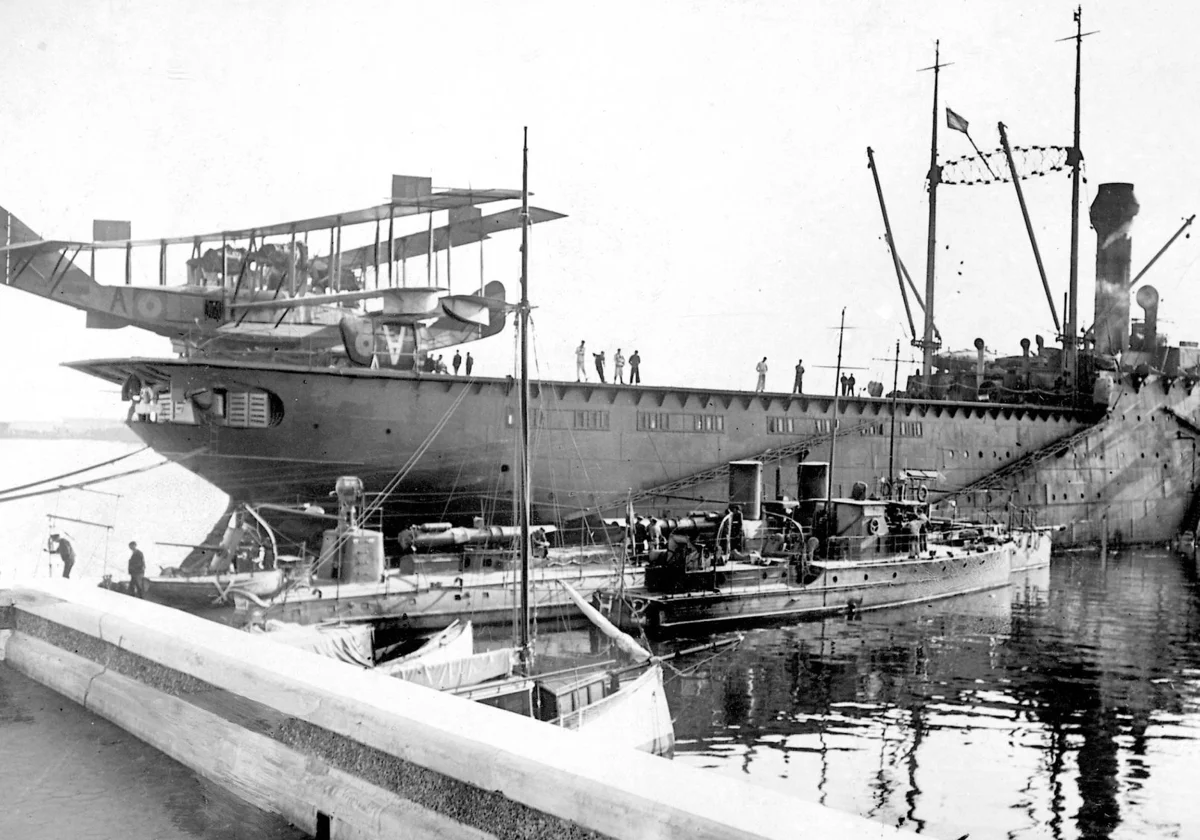

El siglo XX comenzó con un esfuerzo por reconstruir la Armada. El plan Ferrándiz (1908) invirtió en acorazados (clase España) y unidades menores. Esfuerzos complementarios en cruceros ligeros, submarinos y la constitución de la Aeronáutica Naval, permitiendo el desembarco de Alhucemas (1925), con 13,000 hombres y 11 barcos, que aseguró el control del Rif. Algo novedoso para la época en operaciones militares de este tipo fue la cobertura aérea, proporcionada principalmente por la Aeronáutica Militar Española, que empleó aviones para apoyar la operación anfibia contra las fuerzas rifeñas en Marruecos, usando hidroaviones Dornier Wal y Savoia-Marchetti S.16, operados desde bases en la costa o desde el buque “Dédalo”, un portahidroaviones. Estos realizaron tareas de reconocimiento, bombardeo y apoyo táctico a las tropas terrestres. También emplearon aviones Breguet 14 y De Havilland DH.4, que se usaron para bombardeos ligeros y observación, identificando posiciones enemigas y movimientos en la bahía de Alhucemas, atacando posiciones rifeñas para debilitar sus defensas antes y durante el desembarco, y proteger a las tropas que desembarcaron en las playas de Ixdain y Cebadilla.

El Dédalo (el primero) en e puerto de Barcelona

Aunque la tecnología de la época era limitada, esta cobertura aérea fue clave para el éxito de la operación, marcando un hito en la coordinación aeronaval en la historia militar española.

Alhucemas reforzó la presencia colonial en Marruecos, elevando el estatus de España en Europa, aunque su impacto fue moderado. Sin embargo, la Guerra Civil (1936-1939) dividió y debilitó la Armada. Su capacidad expedicionaria desapareció, y durante la guerra de Ifni-Sáhara (1957-58) se precisó del apoyo logístico francés. Posteriormente hubo un esfuerzo en constituir un grupo de asalto anfibio, orientado al socorro del pequeño imperio colonial español, que pese a todo fue desapareciendo (entrega de Ifni e independencia de Guinea Ecuatorial y por último, retirada del Sáhara).

La integración en la OTAN (1982) marcó un nuevo comienzo. La inversión en astilleros y tecnología permitió la creación del Grupo Anfibio Alfa en los años 80, con los “Pizarro” y “Hernán Cortés” más el portaaviones “Príncipe de Asturias”, consolidado después con buques como el LPD Galicia (1998) y el LHD “Juan Carlos I” (2010). Estas capacidades permitieron participar en misiones de la OTAN (Golfo Pérsico, 1991; operaciones antipiratería, 2008-). La importancia geoestratégica creció: España se convirtió en un aliado útil, contribuyendo a la seguridad en el Mediterráneo, el Índico y el Atlántico, con el Estrecho de Gibraltar como punto clave.

Como creo que ha quedado claro en esta prolija reflexión histórcia, la inversión en la Armada ha sido, en cada etapa, el factor determinante de su capacidad para proyectar poder y defender los intereses geoestratégicos de España, y que, como afirma el almirante Juan Rodríguez Garat, una de las mentes militares más lúcidas de nuestro país, en su reciente libro Tambores de Guerra, España solo ha contado a nivel internacional cuando ha tenido dicha capacidad expedicionaria.

El futuro

La capacidad expedicionaria es esencial para responder a situaciones imprevistas en cualquier parte del mundo, garantizando rapidez, eficacia y autonomía operativa.

1. Movilidad estratégica: La habilidad de trasladar rápidamente personal, equipo y recursos a través de grandes distancias, utilizando transporte aéreo, marítimo o terrestre.

2. Autosuficiencia: Capacidad para operar con recursos propios durante un tiempo limitado, incluyendo suministros, combustible, alimentos y equipo médico.

3. Flexibilidad: Adaptarse a diferentes tipos de misiones, como operaciones de combate, ayuda humanitaria, evacuaciones o misiones de paz.

4. Proyección de poder: Capacidad para influir o intervenir en una región lejana, ya sea mediante fuerza militar, presencia diplomática o apoyo logístico.

5. Interoperabilidad: Trabajar de manera coordinada con otras fuerzas aliadas o coaliciones internacionales.

6. Sostenibilidad: Mantener operaciones durante el tiempo necesario, con un sistema logístico eficiente para reabastecimiento y apoyo.

Centauros preparando el embarque en un clase Galicia

Una unidad de infantería de marina que se despliega a una zona de conflicto en otro continente, llevando consigo todo lo necesario para operar durante semanas sin depender de bases locales, es un ejemplo claro de capacidad expedicionaria. Desde el desembarco de Alhucemas, el infante de marina mira al cielo en busca de apoyo áereo, sin el cual no puede hacerse un desembarco sin graves riesgos. Hoy día, una potencia mediana e incluso un grupo armado puede disponer de capacidad de fuego para rechazar un desembarco o causarle terribles bajas, si no cuenta con apoyo aéreo cercano inmediato. Los drones y helicópteros pueden proporcionar reconocimiento y cierto apoyo aéreo, pero de nuevo, son muy vulnerables. Solo un ala embarcada de cazas o cazabombarderos puede proporcionar dicha seguridad.

Conclusión

La capacidad de desplegar una fuerza expedicionaria es fundamental porque permite a una nación proyectar poder más allá de sus fronteras, responder con rapidez a crisis internacionales, proteger sus intereses estratégicos y mantener un rol activo en la seguridad global. Esta capacidad no solo fortalece la defensa nacional, sino que también refuerza la influencia diplomática y la estabilidad en regiones clave, garantizando una respuesta efectiva ante amenazas emergentes y consolidando el liderazgo en un entorno geopolítico dinámico y competitivo.

Mario López Vittori

defensayseguridad.es